国际教育枢纽挑战|

香港教育业在地缘政治角力中“跑出”,但却面临“学历造假”、生源单一等隐忧

2024年6月20日,香港中文大学。校园中,一个显著的变化正在发生:来自海外地区的学生面孔明显增多,走廊里飘荡的英语交谈包含不同地方口音。

美国特朗普政府收紧国际学生签证,英国计划向留学生加征6%的学费税,在传统留学目的地因反移民情绪等抬高留学门槛之际,大洋彼岸的中国香港却正张开双臂,迎接国际学生。

在新公布的2025年香港特区政府(下称“特区政府”)《施政报告》中,“香港打造成为国际教育枢纽”首次被写入,其中的举措不仅包括将非本地生招生限额持续提升,还专门成立“留学香港专班”,甚至为中小学的国际教育增加学额、预留土地。

特区政府做出这一转变的原因,不仅是因为全球地缘政治演变带来的新机遇,而且还看重教育产业的巨大经济价值。新公布的数据是最好的例证,香港八所公立大学在2023/24年度的总盈余突破百亿港元。与此同时,非本地生每年为香港高等教育贡献超过百亿港元的学费收入,由此衍生出的各类消费更带动餐饮、零售,尤其是地产行业的提振。教育业正作为香港的一个新兴产业迅速崛起。

然而,大学高速扩招也伴随诸多隐忧出现:持续的“学历造假”风波、部分课程教学质量下滑,生源结构单一等。与传统留学目的地相比,香港对亚洲以外地区学生的吸引力仍显不足,如何切实提升生源国际化与多元化水平,构建更具全球影响力的学术品牌,成为香港打造国际教育枢纽愿景的重大挑战。

新兴产业

“这两年,香港科技大学非本地生的招生人数明显增加,但录取标准并未降低,在内地招生方面甚至水涨船高。国际生的录取情况也类似,尽管名额和筛选过程与内地生是分开的,但面对更多优秀申请者,筛选竞争愈发激烈。”长期参与学院本科招生工作的香港科技大学化学及生物工程系工程教育副教授刘元帅说道。

在香港大学、香港中文大学以及香港科技大学的校园中,一个显著的变化正在发生:来自海外地区的学生面孔明显增多,走廊里飘荡的英语交谈包含不同地方口音。

刘元帅观察到,过去香港科技大学的国际生主要来自马来西亚、印尼以及韩国,但近年来自泰国、巴基斯坦、越南、缅甸、哈萨克斯坦等地,甚至中东地区的国际生数量也在增加,“我们工学院鼓励学术卓越,倡导文化多样性,并设立了相应奖学金,因此整体本科生的来源国数量不断扩增。此外,随着香港高校在上述地区的声望提升,越来越多的当地学生开始将香港视为通往全球舞台的重要跳板,愿意自费赴港求学”。

新学年伊始,在香港大学读大三的青云发现校园变得日益拥堵,尤其是进出校园时搭乘的连接地铁口的垂直电梯,“几乎每天从下午5点半开始,电梯前队伍长达近百米,有一次我排了快30分钟才终于走进地铁站”。青云感慨说,学校扩招以后各种资源明显跟不上需求,图书馆座位一位难求,食堂的情况同样不容乐观。

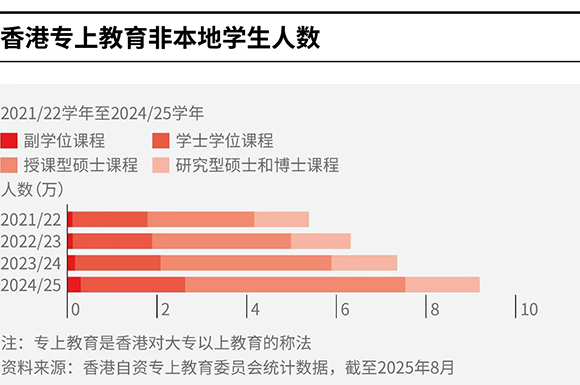

拥挤的校园背后,是香港日益庞大的非本地生群体。据特区政府下属的自资专上教育委员会数据,在香港修读学士以及研究生课程的非本地学生数量从2021/22学年的5.28万人增至2024/25学年的8.9万人,四年间增长近3.62万人,而香港修读专上(大专及以上教育)的学生一年总共大约有29万人。

非本地生人数大增,一方面与各大高校纷纷扩大授课型研究生的招收规模有关;另一方面也离不开特区政府近年来连续为非本地生的学额松绑。在2025年9月公布的《施政报告》中,特区政府宣布从2026/27学年起,每所资助专上院校的非本地生自费就学人数上限,由相当于本地学额数量的40%增至50%;公立大学的公费研究院课程的超额招收自费学生的学额上限也从100%增至120%。香港拥有八所公立大学,包括香港大学、香港科技大学、香港中文大学等。

此次政策调整之前,特区政府已从2024/25学年开始,将非本地生就学人数上限从本地学生学额的20%上调至了40%,各所大学已积极响应。香港大学在2024/25学年录取了1200名本科非本地新生,相关比例已达到特区政府要求的上限。香港大学收生及国际生交流事务总监严志坚透露:“新录取的非本地本科新生当中不乏内地高考、IB(国际文凭项目)考试的‘状元’。”香港教育大学同年新录取的本科非本地新生更是比前一年大增120%。

除了在招生指标上拆墙松绑,特区政府还推出一系列政策“组合拳”,推动教育市场的全面开放。特区政府计划从2025年起成立“留学香港专班”,计划推出大型国际宣传计划。

与此同时,特区政府正将吸引非本地生的策略前移,力图构建从中小学到大学的连贯国际教育体系,希望中小学阶段能像优质的美国私立中学或英国寄宿学校那样,吸引非本地学生来港就读,提供“一条龙”式的国际教育服务。

《施政报告》首次提出以试点形式允许部分直资学校申请增加班级数目及每班学生人数,通过学生自费入读模式,提高持学生签证的非本地生录取比例。同时推动国际学校发展,在北部都会区预留土地,以吸引更多优质国际学校入驻,还鼓励国际学校扩大收生名额。

香港中小学体系大致可分为官立津贴学校、直资以及私立三大类:官立津贴学校是由政府全额或大部分资助,学费低廉,主要面向本地学生;直资学校则在政府资助基础上享有较高自主权,招生相对灵活,并设有特色课程如双语教学或IB等国际课程;国际学校以及私立则完全自负盈亏,提供多种国际课程。据直资学校议会主席陈狄安透露,全港的直资学校仅有约200名外籍生在读,约六成直资学校对增加招收海外非本地生感兴趣,但只有配备宿舍的学校更有条件成试点,校方预计东南亚地区将会是主要生源地。

事实上,香港的中小学阶段教育对非本地学生尤其是内地生颇有吸引力。自2023年初“高才通”人才计划启动至今,已有14.4万名18岁以下的孩子作为受养人抵港,享受香港的教育资源。

双重驱动

今年18岁的刘阳,原本拿到了美国加州大学圣地亚哥分校的录取信,满怀期待地准备踏上赴美留学之路。然而,美国日益收紧的入境政策让他遭到意想不到的阻力。在学生签证面谈过程中,签证官对刘阳的社交媒体内容进行较为严格的审查,或许是因为某一次转发触及美国敏感议题,刘阳的学生签证申请未能通过。

面对突如其来的变数,刘阳迅速调整方向,转而申请香港高校。“从2024年开始,我们的客户在申请美本时,大多会同步申请香港或者新加坡作为备选。”AcadeMe德明教育负责人杨刚告诉记者,家长要求申请香港或是新加坡,主要是心理上需要安全保障,对冲美国的政策风险。

随着全球地缘政治格局变化,美国、英国、澳大利亚等全球传统留学目的地出现了反移民风向。今年10月1日,特朗普政府致函麻省理工学院、南加州大学等九所高校,要求他们签署一系列协议,以获得联邦政府“优先拨款”等支持,协议内容包括将国际本科生入学率限制在15%以内等。此前,特朗普政府还出台了收紧留学生和外来人才工作签证、对十余个国家重新实施旅行限制或者禁令、以激进支持巴勒斯坦为由寻求驱逐留学生等一系列措施。

今年5月,英国政府公布了白皮书,计划针对在英国读大学的外籍生征收6%的学费附加税,大大提升了英国留学成本。英国政府还提出,从2027年1月起,学士或硕士毕业的国际学生毕业后在英国找工作的期限(Graduate Visa)从目前的2年缩短为18个月,这意味着学生必须更早开始规划求职和转换签证的工作,这一系列计划的目标是每年减少10万名移民。澳大利亚政府亦从2025年开始为国际学生的数量设置上限,并且对学生签证申请者施加更严格的英语要求等。

海外留学与当地就业的不确定性,成为学生和家长选择留学目的地的一大顾虑,而香港不仅有着安全、稳定的社会环境,亦聚集了全球顶尖的教育资源,当地有5所高校稳居QS世界百强,往来内地交通便利,特区政府亦有清晰的人才引进计划,便于学生毕业后在当地就业和生活,无论对内地学生,还是希望深入了解中国的新兴经济体的学生,香港都有着很大的吸引力。

另一方面,在全球经济增长放缓和学历贬值背景下,学生和家长对留学的决策更趋保守。启德教育留学事业部亚洲区域总监李阳告诉记者,香港的修课型硕士学制短,与英国、澳大利亚相比,留学费用相对较低,成为性价比较高的热门选择。李阳透露:“从2020学年开始,香港留学已经变热,过去五年,我们港澳项目递交的专业申请个数超过13万个,复合年均增长率接近20%。”

留学香港的日渐火爆,从高校接获的申请数字亦可见一斑。香港中文大学向记者透露,该校有超过1万份来自内地以外的海外本科生申请2025/26学年入读,比2024/25学年增加约50%,该校研究院共接获8.7万多份来自非本地学生的申请,同比增加超过17%。香港科技大学在今年6月披露,至今接获近2万份2025/26学年的非本地本科生入学申请,这些学生需要竞逐约800个学额,创下历史新高。香港大学亦表示,新学年接获超过2.5万宗非本地生申请,同比上升约25%,同样创下历史记录。

与此同时,特朗普政府对高校科研经费的削减,被视为加剧美国科研人才外流的重要因素。由于英国高校预算紧张,近四分之一的英国顶尖大学正在裁员和削减预算,英国大学与学院工会(UCU)10月10日公布的数据显示,过去一年,英国各高校共宣布裁员逾1.2万人,大学教职员工多次举行罢工,直接影响学生留学体验。

“国际形势变化为香港创造了吸引全球顶尖学者的有利条件。”香港大学经管学院院长蔡洪滨在接受记者访问时亦指出,香港高校应把握这一时机,大力引进包括华人学者在内的顶尖教授团队,同时扩大对欧美等其他地区优秀科研人员的招募,以构建真正世界级的师资团队。蔡洪滨直言:“未来几年是香港汇聚全球一流学者的关键时期。”

国际教育枢纽的建设拥有磁吸效应,可为香港下一步的经济发展提供庞大人才储备。蔡洪滨说:“人才的聚集与碰撞是激发创新的核心动能,香港高校应成为吸引国际顶尖人才的‘桥头堡’,唯有先聚天下英才,方能厚植创新沃土,最终成就具有全球影响力的高科技产业体系。”

除了地缘政治演变带来的机遇,特区政府推动教育产业发展,还有极其现实的经济考虑。2025年的《财政预算案》中,特区政府不仅提出八大公立院校未来三年的经常拨款会逐年削减2%,亦首次要求高校向政府退回“一般及发展储备基金”中的约40亿港元。

对于香港公立大学,财政拨款是高校最主要的收入来源,另外三成收入则来自学生的学费和课程收入。据香港八所公立大学2023/24学年的财报,该年度的学费及其他收费合计为167.5亿港元,而自费就读的非本地生贡献了105.8亿港元学费,同比上升17%。

“香港原来的四大产业支柱中,贸易、物流、旅游的竞争力都受到一些挑战。”香港立法会议员、教育事务委员会主席周文港向记者表示,创科产业的培育仍需时日,因此相比之下,香港除了依靠金融业发展,可以着力发展教育及周边服务产业,这不仅能为学校和政府创收,大量学子来港就读也可以拉动房地产、零售业等相关产业,教育产业正成为一个“看得见、摸得着”的新增长点。

产业带动

香港教育产业最直接的带动效应,就是为疲弱的房地产业制造需求。2025年5月,小雨刚刚拿到香港理工大学的硕士录取信,就急忙开始了找房之旅。红磡站附近是学生租房的热门区域,为了尽快敲定这套距离学校约20分钟路程的小公寓,她在加拿大本科毕业前的4个月,就一次性支付了一整年、近20万港元的房租。

2025年暑假,香港住宅租赁市场出现前所未有的抢租现象,“不看楼就租房”“看完房马上付款”等情况比比皆是,临近高校的小区更是成为租客争相竞逐的热门选择。根据美联物业的数据,在香港大学周边的坚尼地城、西营盘一带,平均呎租达65港元,比如一套大约20平方米的小公寓,月租金高达1.3万港元。

学生在私人住宅市场“抢租”的现象,是香港高等教育扩张后结构性矛盾的直观体现,其核心在于学生宿位的严重短缺、校园空间的发展有限。

据高力国际9月发布的研究报告,2024/25学年,香港各大高校仅有4.81万个宿位提供给9.2万名非本地学生使用。高力预测,到2028年,本地及非本地学生的总住宿需求将达17.22万个床位,而宿位缺口将达12万个。这一巨大的供需缺口给投资发展学生宿舍带来机遇。2025年7月,特区政府推出“城中学舍计划”,该计划鼓励市场将酒店、写字楼等改装成为学生宿舍。

戴德梁行执行董事、香港资本市场部主管高伟雄向记者表示:“在英国、美国、澳大利亚等国家,学生公寓是很成熟的物业类型,但香港过去并非主要留学目的地,市场上专门的学生公寓较少。”不过,随着非本地学生的住宿需求更加强劲,在过去两三年内,酒店或出租公寓项目的成交相对活跃,不少本地资金、公寓运营商甚至房产资金,都在积极寻找价格合适且在地铁沿线的物业投资,拟购入物业后改装为学生公寓。

2024年8月,香港的私立高校都会大学斥资约10亿港元购入红磡一幢全新酒店用于学生住宿用途,该酒店有255间客房,可供480人居住。同年9月,中原集团旗下中原投资斥资1.8亿港元购入位于红磡附近的珀荟酒店,今年8月,该项目已开业。据中原集团创办人施永青透露,项目连同翻新费用总投资额约2亿港元,还未正式开业就已成功租出98%的床位,预计租金回报率超过6%。

高伟雄表示,与酒店经营不同,学生宿舍的运营成本仅占总收入的20%左右,因此投资回报率更高。他以宏安地产(01243.HK)旗下日新舍为例,该项目改造为学生公寓后的回报率约5%,而改造前的酒店回报率可能只有2%—3%。

除了学生宿舍,不少香港高校也购入商厦用于行政、教育等用途。今年8月,香港科技大学商学院以3.54亿港元购入香港市区金钟统一中心一层商铺,面积达3.14万平方英尺(约合2917平方米)。香港科技大学商学院院长许佳龙透露,该校址预计在2026年中投入使用,主要用于非全日制硕士课程、非学位高管培训等课程,方便在职人士下班后上课。

2024年12月,香港城市大学亦以8.8亿港元购入尖东明辉中心商场及写字楼;同年11月,香港都会大学也曾以26.5亿港元接手红磡的地标式甲级商厦祥祺中心。

瑞银投资银行大中华区房地产行业分析师梁展嘉近日指出,香港主要高校合计持有1170亿港元现金及金融资产,远超2024年香港写字楼及零售物业市场280亿港元的交易总额,“高校将成为香港商业地产的重要终端用户及买家”。

国际化不足

“我们这个项目必须修读至少6门专业课,可是要选上课并不容易。”寇依就读于香港大学工程学院创意设计与科技专业、授课型硕士,这个项目只有一年,由于高校扩招带来的“僧多粥少”,在9月开始的第一学期能选上1到2门必修课已属不错,这意味着后续学期将面临课程、实习与求职等多重任务叠加的巨大压力。

选课难的问题正在香港高校中持续蔓延,一位不愿具名的香港高校教授向记者透露,普通讲座式课程尚可通过调整更大的教室来缓解压力,但涉及实验操作的课程则面临硬件制约。他以自己教授的课程为例,实验室的操作台数量是固定的,当学生人数大幅增加后,他不得不将原有的实验环节拆分为两个小组,分别在不同时段进行教学。

学生数量扩张与校园资源不足影响教学质量只是一方面,持续出现的“假学历”申请,也在一定程度上影响了香港高等教育的声誉。10月13日,香港大学确认,在2025/26学年的录取审核过程中,该校发现数百宗怀疑使用伪造学历的非本地生申请,相关个案均未获得录取。香港中文大学入学及学生资助处处长王家彻近期亦透露,2025/26学年该校共堵截数百宗来自不同国家的怀疑造假个案,较2024/25学年的大约10宗大幅增加,部分非本地申请者怀疑虚报自己的中学学历。

对此,香港教育局重申,教育局和各大院校对此均采取“零容忍”态度。教育局表示,各院校已加强招生时的学历审核,包括要求申请人在入学前提交第三方权威机构的验证证明,进一步确保所获学历的真实性,并且运用人工智能等协助处理入学相关事宜。香港警方亦强调,截至7月底,通过与内地执法部门的协作机制,已转交21家怀疑从事非法中介活动的中介资料给内地执法单位。

大湾区教育资源中心联席主席黎子杰认为,香港的留学行业已经壮大,要杜绝“黑中介”帮助下的“假学历”申请个案,特区政府应借鉴英国文化教育协会的经验建立留学中介认证制度,公布正规留学中介白名单,以便追究违规行为,这不仅能推动“留学香港”品牌建设,也能有效保护留学生的权益。

此外,香港要打造国际教育枢纽,需要面向全球,吸引更多不同国籍的学生来港就读,但当前香港高校的政府资助课程中,内地学生在非本地生中的占比超过七成,自费的研究生课程中更是约九成来自内地。

“香港要成为亚洲的教育枢纽相对容易实现,但若要打造具有全球影响力的国际教育枢纽,则面临显著挑战。”在留学行业工作十余年的资深人士王明表示,香港的高等教育体系以公立院校为核心,本科及研究型硕博学位受到政府资助名额限制,扩张规模存在天花板,即便授课型硕士可自主招生,也受制于师资、教室等硬件资源的承载上限,“校方主要是依靠新增硕士课程来实现学生规模扩张,虽然在2025/26学年,香港八所公立大学总共新开了72个专业,但新招收的学生数量仍有上限,香港难以像英美国家一样接纳大规模、多元化的国际生源”。

另一方面,香港对亚洲以外学生的吸引力有限。王明指出,尽管高校有意推动生源多元化,但欧美、中东等地区学生对香港的关注度始终不高,原因包括香港的留学成本相对日本、韩国等亚洲地区缺乏竞争力,而香港高校在国际声誉、文化吸引力、就业通道广度上仍难与传统留学目的地如英美抗衡。

对此,蔡洪滨建议,特区政府应当为各大公立高校设立国际化的KPI(关键绩效指标),让不同院校前往留学需求旺盛的市场设立分校区或办事处,共同提升香港高等教育的国际影响力。“在新冠疫情前,我曾到访越南,发现当地民众对香港大学的了解有限。”蔡洪滨回忆说,当地优秀学生的留学首选是美国、英国甚至邻近的新加坡。然而,随着越南经济的增长和中产阶级的崛起,该国出国留学的需求日益旺盛,并已成为东南亚地区重要的留学生输出国,蔡洪滨认为,这类变化意味着巨大的机遇。

2022年7月,香港大学经管学院在越南胡志明市设立了香港大学越南代表办事处。2024年8月,当蔡洪滨再次出席学院在越南举办的活动时,大量当地家长和学生前来咨询,对到香港大学留学表示出“极大兴趣”。今年9月,香港大学经管学院以约3亿港元在西班牙巴塞罗那购置一栋新建大楼,该楼楼高9层,建筑面积超过8000平方米,有望成为香港大学在欧洲的首个校区。此外,香港科技大学商学院院长许佳龙也向记者透露,学院未来不排除教育“出海”这一可能,尤其是在共建“一带一路”国家。

“我非常反对将教育过度‘产业化’。香港应以建设成为亚洲的教育枢纽为目标,着力提升国际影响力。只有提升教育水平,夯实其根基,方能实现教育产业的规模化。”蔡洪滨提醒道,若盲目追求产业效益,可能重蹈澳大利亚的覆辙——后者在将教育全面推向市场后,出现入学标准妥协、教学质量参差、学术声誉受损等问题,“香港绝不能沦为‘文凭工厂’,这是各方都不愿看到的”。