一项退出全运会三十余年的“国术”,一个年逾古稀的教练与一群目标各异的学员与父母

“丢人!”70岁的白鹤江的怒吼声,回荡在商场里。这次摔跤比赛,他带来的32个孩子,一上午连输三场。尽管比赛带不来任何实质性的好处:考试不加分、赢了没奖金,更不参与专业运动员选拔或评级,但白鹤江依然格外认真。

这是一年里为数不多的“中国式摔跤”比赛。中国式摔跤于1993年退出全运会,随即各省市陆续解散了该项目的摔跤队。2013年春,步入退休年纪的白鹤江决定免费教周边孩子练习中国式摔跤,开设了“直隶国术馆”,直隶是个退出历史的地名,就像中国式摔跤这项运动在全运会的消失。

在商场里举行的中国式摔跤比赛间隙,因连续失利,白鹤江集合学员们训话,商场里回荡着他的怒吼,四周鸦雀无声。

吃苦教育

通往直隶国术馆的路尘土飞扬,保定南沟头村的尽头,由破旧厂房改造的跤馆掩映在荒草丛中,祖传的石锁、滑砖与水缸整齐排列,生锈的铁片和废弃轮胎散落四周。

直隶国术馆在保定南沟头村,孩子们平时都在土操场上训练。

由破旧厂房改造成的直隶国术馆。

直隶国术馆的铁皮房上,贴着红底黄字醒目的对联,劝退娇纵溺爱的家长。

“骄纵溺爱请往他处,惰性畏苦勿入斯门。”红底黄字的对联上布满灰尘,贴在进门最显眼处。白鹤江延续着传统的教育方式:他手握木棍,眼神扫视着每一个学员。棍子会因为迟到、丢三落四或者仅仅是一个不专注的眼神而重重敲在垫子上,发出震慑全场的闷响。

孩子们要先列队听从白鹤江的教导,然后再一起喊口号,方能放学回家。

训练结束的孩子们齐声高喊口号。

在这里,吃苦是最基本的门槛。在白鹤江看来,也正是这样的吃苦教育,让国术馆培养出3名国家运动健将、9名国家一级运动员和8名国家二级运动员,几年前,有3人考入体育类院校并调入河北专业队,近一两年,又先后有7个学生输入其他体校或专业队。

假期的训练,从背着小伙伴跑圈开始。

每个假期的清晨,孩子们都会7点到达国术馆集合,然后背着体重相近的小伙伴绕场跑圈。

作为训练场使用的简陋铁皮房,冬天像冰窖,夏天如蒸笼。一年365天,除了春节三天,训练从不间断。孩子们放学就赶来,练到晚上8点才回家吃饭写作业;假期则从早晨7点直到晚上8点。清晨,他们相互背着跑圈,10圈起步;接着是举石锁、抡铁盘…….每组300个。雪地里的清晨,孩子们的热汗在头顶蒸腾出白雾,49摄氏度的盛夏午后,虫蚁在腿上留下密密麻麻的疤痕。

摔跤开始前,孩子们排队吊在铁皮房的栏杆上练习“单杠”。

学员们练习翻轮胎,每个轮胎的重量超过50斤,几乎与小学员的体重相当。

国术馆年龄稍大的学员示范中国式摔跤中特有的力量训练方式。

白鹤江向学员示范中国式摔跤中特有的练习器械。

小学员们练习套路招式。

白鹤江指导小学员练习举杠铃。

白鹤江指导自己的小孙子举石锁。

下午和傍晚是实战对抗时间,孩子们冲进铁皮房,迅速换上跤衣,两两缠斗。弱的一方常被使出一个摔跤绊,凌空翻滚着砸向软垫;或在一个不经意的勾绊后,被死死压住。身体砸向地面的噼啪声此起彼伏。白鹤江棍背身后,来回踱步,一旦发现谁在“谦让”,免不了一顿斥责。

白鹤江在简陋的训练场里指导学员动作。

训练结束,学员们需要在听到指令后迅速脱下跤衣并叠放整齐、列队集合,整个过程不到一分钟。

高强度的训练下,这里的孩子个个黝黑、精瘦,手上磨出茧,身上则很难挂住脂肪,以至于有外地家长前来考察时发出疑问:这些孩子是不是营养不良?但只要走近细看,就会发现即便是六岁的小孩,肌肉也硬得像石头一样,打闹起来就没完没了,仿佛永远有消散不完的精力。

2025年保定奥运冠军之城杯中国式摔跤U系列比赛,白鹤江坐在教练席上,时刻注意着学员在场上的动作,表现不佳时,他会选择直接离席。

赛场上,白鹤江强调“拼命、玩命进攻、不要命也要干”。这让有直隶国术馆参加的比赛,战况总是异常激烈。在他的震慑下,即便实力悬殊,直隶国术馆的孩子们也咬牙坚持,他们压低了身子,与对手死死缠斗,负伤也绝不松手,直到最后一秒。

2025年保定奥运冠军之城杯中国式摔跤U系列比赛,在白鹤江的震慑下,直隶国术馆的孩子们与对手死死缠斗。

孤帅

白鹤江是这间国术馆绝对的统帅,手持木棍,威震四方。从学生到家长,无人不惧他三分。然而,这位看似大权在握的馆长,手下一个“兵”都没有。

成立12年来,他是馆里唯一的教练,同时也身兼财务、运营、接待与管理的全部职责。他身材魁梧,声若洪钟,走路带风,行事雷厉。若不是耳后几缕未染的白发,旁人很难相信他已年届古稀。

直隶国术馆成立12年来,白鹤江身兼多职,是唯一的运营者。

白鹤江出身摔跤世家,自幼习武。保定作为自古兵家必争之地,尚武之风浓厚,习武曾是底层改变命运的重要途径:明清时可做保镖,民国时可任部队教官,新中国成立后,更有机会凭此进入省队,获得城市户口,端上“铁饭碗”。

中国式摔跤讲究“四两拨千斤”,不依赖力量大小而注重运用技术技巧,它采用站立式摔法,动作干净利落,摔倒即分胜负,不进行地面缠斗,强调“点到为止”。

白鹤江向学员示范中国式摔跤把式。

少年白鹤江在保定清真寺街的摔跤土坑里日复一日苦练,17岁时如愿入选河北省专业队,成为“领工资”的人。然而半年后,因理念冲突,他离开了队伍,运动员生涯戛然而止。

回归普通生活后,他很快成家立业,在商海浮沉,摔跤渐渐被搁置。曾经的土坑也悄然被填平,一起奋斗过的队员纷纷转去了别的项目。2000年左右,一次购票观看的中国式摔跤比赛让他大为震惊:专业运动员数量锐减,技术水平一落千丈,部分人甚至只能与他记忆中民间爱好者的水平相当。“一是痛心,二是着急,三是惋惜。”这复杂的情绪深埋心中。

2013年,子女们陆续成家,白鹤江重拾夙愿,决定开办国术馆。得益于从小在摔跤大师处免费学习的经历,白鹤江一开始就打定主意,免费办学。国术馆没有任何收入,场地是自家厂房改造的,他本人不拿分文工资,连训练所需的摔跤衣、鞋也多半依靠友人赞助。

比赛开始前的清晨,太阳刚刚升起,国术馆的学员们已穿戴整齐,集中在训练场列队听白鹤江赛前训话。

起初,即便是百米开外本村小学的学生,也没几个愿意来的。他撰写招生简章,走访周边学校,张贴广告,散发传单,学员数量在巅峰时曾达到120余人,却如昙花一现,迅速回落至20多人。

他将此归结于三点:“日子好过了,家长护孩子,怕他们吃苦受累;孩子享福惯了,也不愿意练;学校老师重点追求分数,并不鼓励体育。”

转机出现在2017年。他培养的孩子首次进入省队,转练柔道、国际摔跤等,“挣工资了”。家长们终于看到这项过时运动的实用性,口碑传开来,生源也逐渐稳定。

差生、小胖和弱小子

国术馆里的孩子如流水般来来去去,至今已超过千人,但大多数并不会成为专业运动员。

母亲展示学员郭宇航来国术馆训练之前胖乎乎的照片。

郭宇航正在训练,现在的他身材健硕,与小时候判若两人。

八岁的刘易仑依偎在妈妈怀里,刚上三年级的他,因身材瘦小,经常被班里男同学捉弄。他不甘受辱,却无力还手。

母亲看在眼里,于是开始四处考察,希望给儿子找一项力量型运动来保护自己。拳击、柔道都去看过,她发现,对于低龄孩子,市场上的商业武馆更多偏向兴趣教学,而白鹤江是实打实教实战。

“不为别的,就为拒绝暴力!”母亲笑着抬手交叉成一个拒绝的手势。训练四个月后,刘易仑的胳膊明显健壮。当同学再次挑衅,他抱住对方的腰,一个摔跤动作便将人推开,自此再无人敢招惹他。

“熊宝宝”柴雨灿同样在这里改变了自己。母亲形容曾经的他“胖得都走不动道,(体态)就是那种豆芽菜,软趴趴的”。如今,他不仅瘦了下来,体力大增,更在摔跤比赛里屡获名次。

八岁的邬奕诺则是意外收获了减肥成果。当初陪哥哥来训练时,她被白鹤江一眼看中,认为“胖得不健康”,强硬要求她加入训练。不到三个月,她的体重就从50多公斤降到了40公斤。母亲邬倩倩发现,女儿瘦下来后,昔日的自卑一扫而空,性格也变得活泼开朗。

对家长李敬彩而言,摔跤的意义远超强身健体或培养特长。“最主要是培养一个强大的内心,让她的精神更富足。”她的女儿孙晨珺原本好动,但进入小学后运动量骤减,导致夜晚失眠,常常无故醒来,或控制不住地发脾气。

偶然看到国术馆孩子们雨中训练的短视频后,李敬彩带女儿来试训,第一天训练回家,女儿便能安然入睡了。更大的改变发生在学习上,过去因不喜欢而拖延英语作业的她,如今能第一个主动完成。

“她学会了直面困难。”李敬彩解释,曾经的女儿自尊心强,宁愿逃避也不愿承认失败,但在摔跤赛场上,女儿时刻都在面对失败,结果是输是赢,她都得学着去接受,“以后走上社会,比这残酷,你要培养她这种精神,在社会上才能立足”。

离开或者留下

突如其来的怒吼,让现场瞬间鸦雀无声,人们僵在原地,气氛凝固。三位失利的学员低着头站在一旁,一位家长低声解释:“他平时就这样,很多学生和家长都被他吓跑了。”

2025年保定奥运冠军之城杯中国式摔跤U系列比赛,白鹤江坐在教练席上,大声指导赛场上的学员。

这次比赛的选手中,就有一名曾被他训斥后转投他处的学员。虽有家长私下抱怨他“老糊涂了,没必要”,但为了孩子,大多想着再坚持坚持。

在国术馆,服从是所有人的准则。家长们不仅要准时接送,还需参与打扫、整理报名表、协调车辆等事务。配合不好的,同样会遭到厉声责骂。久而久之,留下的家长都被训练得动作迅捷,令行禁止。

在直隶国术馆,学员的家长们也要参与打扫、整理场地等各种事务。

2025年保定奥运冠军之城杯中国式摔跤U系列比赛期间,家长为孩子分发简单午餐。

白鹤江坚守这套强调集体、服从、吃苦和坚持的教育方式。他无法理解为何明明一片苦心,却总有家长不告而别,“现在生活好了,孩子反而脆弱了,讲吃讲穿、贪图享受,吃不了苦”。与家长之间的不愉快一度成了他的心病。

各色家庭带着孩子来来走走,流动成了常态,能长期坚持的凤毛麟角。“有的半天就走,有的一个礼拜,有的两三个月……”最初他还为学员登记造册,后来索性作罢,“今天填了表,明天就不来了,编了有什么用?自然淘汰,谁愿来就来,愿走就走。”

比赛前等待称重,白鹤江开心地抱起自己的小孙子,小孙子如今也跟他一起练习摔跤。

如今,白鹤江已经释然,对于新来的孩子,他不再急于询问姓名,来了就练,能留下,再慢慢认识。有的孩子即使来上一个月的课,他依然叫不出名字。学员家里是贫是富、学习成绩是好是坏,他也一概不关心,只是在遇到有天赋的孩子时极力帮助,四处走动把他们推介到更大的平台去。

好在总有家长能接纳这份严苛。“在家也不娇气,肯定是做错了,教练才训她。”学员李韵涵的父亲说。高静敏则道出了复杂的心情:“说不心疼是假的,但在孩子面前我们从不表达。永远是(表现出)你不练我就揍你了。”有时女儿不想去训练,她就会吓唬道:“不想去我就把教练带家来找你!”

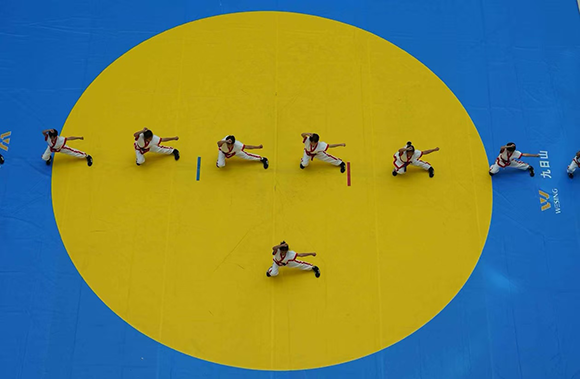

2025年保定奥运冠军之城杯中国式摔跤U系列比赛,直隶国术馆的孩子们开场表演。

2025年保定奥运冠军之城杯中国式摔跤U系列比赛结束后,两个摔跤队的教练和队员们合影。

如今,高静敏的大女儿已被外省体校选中,离开了保定。小女儿刘星宇依然每天来训练,她是班里的第一名,还担任班长,但如果能被体校选走,高静敏说,她会毫不犹豫地同意。她分析道,在校内的优秀放在全市微不足道,相比之下,国术馆指出的体育路径更明朗:“可以考二级运动员,上个好大学。即便最终成绩普通,我们至少还有个好身体。”

“拼命克服,尽量能往外走吧,试试找条出路。”李韵涵的父亲说,“离开这里,走得越远越好。”